和風住宅のなかで、「花」のひとつが襖の引き手です。女子好みに見える花の表現にこだわり満載。

京都河道屋客間の引き手です。花弁底は五郎三(にびた朱色)仕上げはの「座」。引き手の底板にはダリアのような菊花が線刻され華やかです。美味しい「養老鍋」が目に浮かびますね。

兵庫県川西市の旧平安家菊花引き手

上記とおなじ「手」のものと思われます。外輪の花弁底が透かしてあり、背後の金砂子がみえます。

平安家は銅の精錬で栄えた家で、旧宅は土間と2列3室からなる伝統的な6間取りを基調として、屋根や庇等に数寄屋風の意匠を、玄関脇の接客部分等に近代的な間取りを取り入れている。伝統的手法を継承し要所に変化を加えた大正期の大規模邸宅の好例である。大正7~8年の普請。(国指定文化財等データベースより)

こちらは丹波市の登録文化財の町家の引き手。珍しく菊の後ろ姿です。仙徳といわれるにびた黄金色の仕上げです。外輪の座は細かい花びらです。狩野派の絵画や蒔絵、彫刻などでこうした裏面をモチーフにしています。近づいて気付くので粋なデザインですね。

↑我が家の菊の後ろ姿

↑高台寺霊屋【こうだいじたまや】1605年の金具「裏菊」(下右2枚)です。

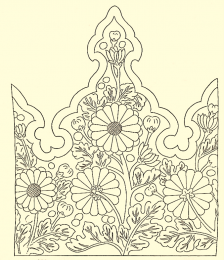

(古建築装飾文様集成〈草木編〉 (1972年) 近藤 豊より)>>amazon

岡山県吹屋の民家 菊花の引き手 外輪の花座座 仙徳仕上げ

吹屋の民家 「百弁菊」の引き手 底中心に花芯、全体に花弁を細かく立体的に細工 赤銅仕上げの一品

改訂版 和風金物の実際: デザインと使い方

– 2013/9/13

稻上 文子 (著), 室 房吉 (著), 室金物株式会社 (監修)

待望の増補改訂。京都・老舗金物屋の知恵袋をひもとき、数寄屋・町家・蔵・茶室・寺社にいたる金物の種類と意匠、使い方を多数の写真と図面で説いた和風金物大全。襖引手、釘隠し、釘、錠前、錺金物等、和風建築の新築や修復に欠かせない金物及び古建築を彩る金物の魅力を余すことなく伝える。商業デザインの素材選択のヒントにもなります。